Blog

染付ってどんなもの?種類や成り立ちを紹介

皆さんは、「染付(そめつけ)」と呼ばれる器をご存じでしょうか。

白地に、青い色の絵や模様が描かれているうつわのことです。

その歴史は、現在わかっているだけでも9世紀ごろ、つまり西暦801年から900年の時代のものが発見されています。

そんな古いもの!やっぱり美術品はすごいなぁ。と思いましたか?

いえいえ、染付自体は、大量生産するため作り方は異なるものの、現代でも大変多くみられる種類のうつわです。

100円ショップの食器売り場に行ってみてください。絶対あります。

さて、染付というものの存在を認知してもらったところで、もう少し詳しくお話していきましょう。

染付ってなんなの

染付という焼き物は、白い色の胎土で成形した素地の上に、コバルトを主な原料とした絵具で絵付けを施し、その上に透明なガラス釉をかけて高温で焼き上げた陶磁器です。

絵具の原料がコバルト、と書きましたが、厳密には酸化コバルトllというもので…といってもこの記事では蛇足なので、単にコバルトブルーのコバルトと理解していただければ大丈夫です。

中国語では”青花”(チンファ、せいか)、または”釉里青”(ヨウリーチン、ゆうりせい=釉裏青)と呼ばれます。

「釉」薬の「裏」に「青」がある、読んで字の如くの器ですね。日本では「呉須(ごす)」とも呼ばれるものです。

陶器と磁器の違いって?

さて、染付は陶磁器といいましたが、皆さんは陶器と磁器の違いはご存じでしょうか。

陶器というのは、一般的には土を低温(800℃から1200℃程度)焼成したもので、厚手で重く、叩くと土らしい鈍い音がし、吸水性を持った器です。

対して磁器というのは、陶器以上の熱で焼成することにより、原料の長石や石英が溶け、ガラス化したものを言います。

こちらは陶器とは違い、叩くとチンチンというような金属質な音を発し、吸水性は全くありません。

今回お話しする染付は、ほとんどすべてが、この磁器に分類されます。

古染付ってなに?

ここまでで、染付というものがなにかはなんとなくわかったかと思います。

簡単におさらいすると、胎土の上にコバルトで絵付けを施し、透明釉をかけて焼成した磁器、ということでした。

ではここからは、その染付の種類についてお話ししたいと思います。

まずは古染付と呼ばれるものについてです。

うちのお店でもたくさん取り扱ってきましたが、それだけ人気なジャンルの一つといえるでしょう。

さて、「古染付」と聞くと、まず「要は古い時代の染付でしょ」と思われる方も多いかもしれません。

その発想は半分正解です。じゃあもう半分は何かというと、実は古染付というのは中国の江西省というところにある、景徳鎮という場所で作られた染付で、時代も明時代(1368~1644)の末期と限定されます。

時代が古いだけでは、古染付とは呼ばないんですね。例えば同じ染付で日本で古くから作られていた伊万里焼なんかは、「古伊万里」と呼んで区別されています。

古染付の「古」という字の持つ意味は、年代を表すものではなく、「古渡(こわたり)」つまり古い時代の輸入品という意味を指します。

いうなれば、古渡染付ですね。

景徳鎮ってなに?

さて、先程もちらっとお話しましたが、染付を語る際に避けては通れないのが景徳鎮です。

景徳鎮の名前の由来は、北宋の時代に「景徳」という元号があり、その景徳にちなんで景徳鎮という名がつけられたとされています。

それだけ景徳鎮での磁器産業に目をかけていたのでしょうね。

景徳鎮が磁器生産におけるメッカになっていたのには理由があり、陶磁器の材料である陶土、窯を焚くための松に恵まれ、そして河に囲まれた土地だったため、生産品を運び出すのに便利だったのです。

そしてそこで生み出されたたくさんの磁器は、時の皇帝に寵愛されただけでなく、当時磁器を生産することが不可能だったヨーロッパ諸国への輸出品として重宝されていました。

ヨーロッパの磁器って?

当時磁器を生産することが不可能だったヨーロッパですが、今はロイヤルコペンハーゲンなどでも知られるように、立派な磁器産業を確立しています。

当時のヨーロッパには厚手の陶器しか存在せず、東洋の薄く透き通るような磁器に大きなあこがれを抱いており、金銀にもまさる宝として大流行していました。

そして、いつしか東洋から買い付けるのではなく、自国生産を模索するようになります。そして、様々な学者や錬金術師がその製法の研究に生涯を費やし、最終的にはドイツ北部のザクセン王国という場所でヨハン・フリードリッヒ・ベトガーという錬金術師によって確立されました。

ベドガーは王城内に作られた研究室に幽閉され、毎日運ばれてくるありとあらゆる鉱石の調合を試し、その製法を確立するも、製法の漏洩を恐れた王様はベドガーを開放せず、磁器の量産体制へと移行しました。これが、西洋磁器の名窯、マイセン窯につながるのです。

ちなみに、王様は製法の漏洩を恐れていましたが、各国からのスパイによって製法は各国へ流出し、中にはあまりにブラックすぎる労働環境から逃げ出した技術者が他国に引き抜かれたりといった事態になったそうです。

一方で、西洋磁器の生みの親であるベトガーは、その後も高温窯や釉薬、絵具などを独自に改良して、マイセンの磁器を「白い黄金」と呼ぶにふさわしい品質にまで高めていきました。しかし軟禁状態の彼は次第に心身を病み、1719年、37歳の若さで息を引き取ります。マイセンが西洋を代表する名窯として大きな飛躍をとげるのは、皮肉にもベドガーの死後のことだったのです。

日本に入ってきたのはいつ?

さて、少し脱線しましたが話を景徳鎮に戻しましょう。

古染付と呼ばれるものが明代末期に景徳鎮で生産されたものを指す、というお話は最初にしましたが、ではそれが日本に入ってきたのはいつでしょうか。

明の末期が日本で言う何時代かというと、大体室町から江戸初期です。じゃあ室町からあったのかというと実はそうでもないのです。

景徳鎮での磁器生産は、元号が名前の由来になるほど、皇帝から目をかけられていた産業でした。それは裏を返せば、皇帝から強い管理を受けていたとも言えます。

当時の景徳鎮での産業は官窯、つまり国営の窯で運営されていました。輸出や国際流通なんてもってのほか、ここで作られた磁器はすべて皇帝が独占していたのです。

しかし、長い年月の中で国としての力が弱まってくると、交易などを禁じてきた国家体制に綻びができ、同時に国営の窯ばかりだった景徳鎮でも、民窯、つまり民間運営の窯が出てきます。

民間で磁器を生産する以上、売り先はもちろん皇帝ではなく、自然と海外に目が向くようになります。

奇しくも時は大航海時代。東インド会社などの台頭で、一気に景徳鎮産の磁器は世界に羽ばたいていったのです。

その「世界」にはもちろん日本も含まれております。当時の日本は茶の湯ブーム真っ盛り。多くの文化人が自らのセンスを磨き、マウンティング合戦状態です。

そんな中、長らく禁輸状態とも言えた明から染付磁器が流れてくると、文化人たちはその珍しさ、美しさに一斉に飛びつきました。それが桃山末期から江戸初期頃のことです。

そして、ただ既製品を輸入するだけに留まらず、明の職人へ自分好みの注文を出すことで、葉形、扇形、動物形、魚形、富士形など、多くの個性的なうつわが生み出されていったのです。

古染付の特徴

さて、ここまでは古染付の成り立ちをお話してきました。

では、ここからは実際に古染付のうつわを見ながら、その特徴についてお話していきたいと思います。

この記事を読んでおられる方が、どういった層の方なのか把握はしていないのですが、古染付の特徴は?と聞かれて、ぱっと思い浮かぶ方がどれだけいるのでしょうか。

おそらくそんなに多くはないと思います。というのも、やはり教わる機会もなければ、自身を持って人に教えられるという人も滅多にいないでしょうし、極端な言い方をすれば「そんなこと考えたこともない。知りようがない。」という方が大半だと思っています。

これが古染付だよ、と教わったことはあっても、ここがこうなっているのが古染付の特徴で、何故こうなるかというと〜・・・と教わることは、きっとないでしょう。

なので、私自身、まだまだ半人前ではありますが、この記事が少しでも皆さんのお勉強の一助になれば、と言う思いでお話させていただきたいと思います。

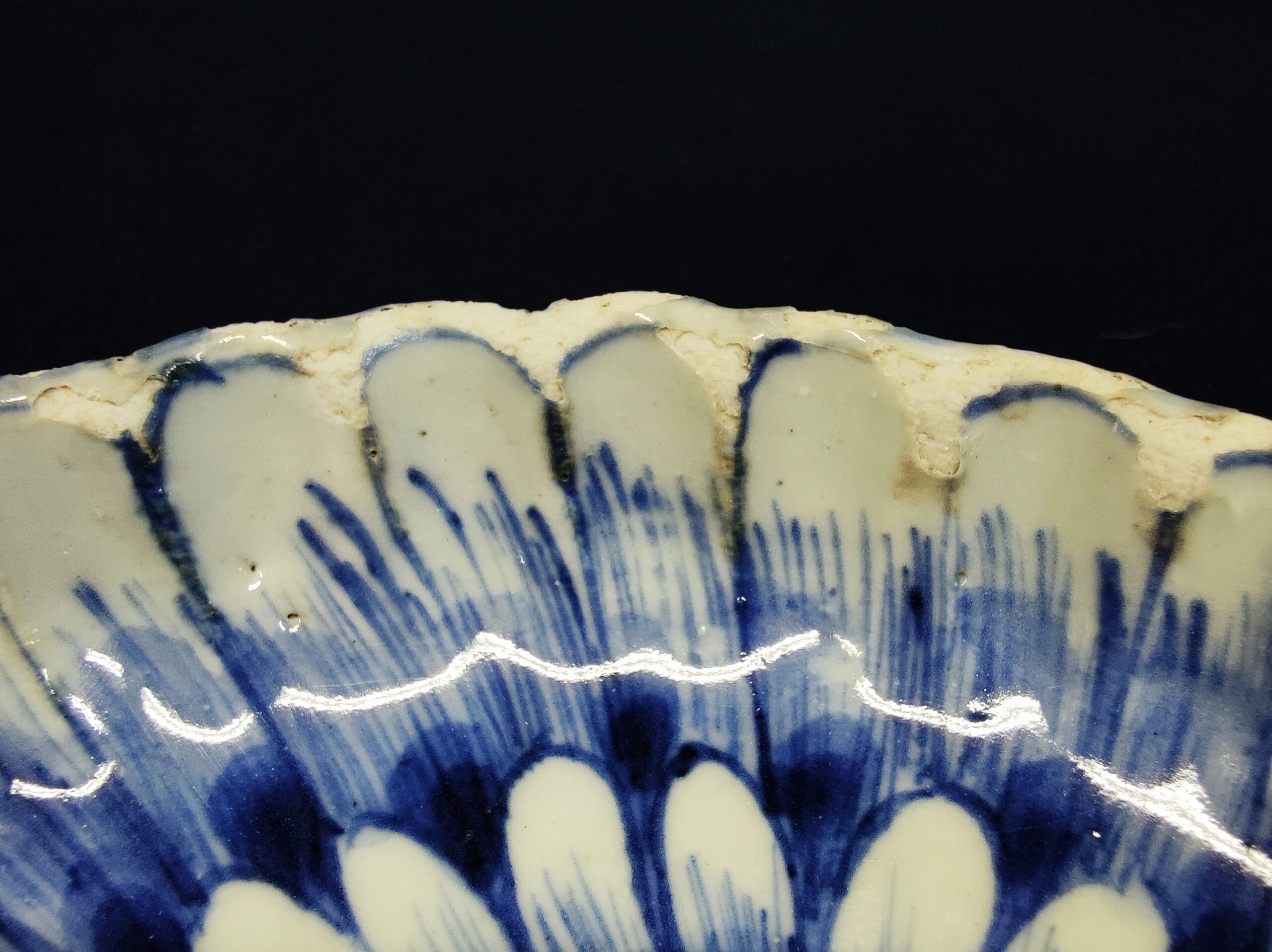

虫食いってなに?

古染付の特徴で、まず一番目に見えてわかりやすいのが、やはり「虫食い」でしょう。

一見すると、単に欠けてしまっているだけに見えますが、実はこれは虫が食った跡なんです。

というのはもちろん冗談です。欠けているのは確かにそうなんですが、よく見るとガラス質の釉薬の下、胎土は欠けていないことがわかるかと思います。

この現象には、先にお話した景徳鎮の隆盛が関係しています。

最初は皇帝への献上品を制作していた景徳鎮の職人ですが、資源は無限ではありません。民窯で制作されるようになってからは、官窯時代に取り尽くされてしまった良質な土の代わりに、やや粗悪な土を用いて制作にあたっていました。そうすると、窯の中で焼成した際、表面のガラス釉と胎土の伸縮率の違いによって、胎土と釉薬の間に微妙な隙間が生じます。その隙間の部分に衝撃が加わると、表面のガラス釉のみが欠け、まるで虫に食われたかのような景色を生み出すのです。

とはいえ、欠けは欠け。明らかな欠陥品ですが、日本の数寄者たちは「めっちゃ侘びてるやん!!」と大喜びで、日本の茶の湯文化に「欠け」が「景色」として受け入れられていったのです。

砂付きってなに?

古染付のうつわを裏返してみましょう。

砂粒がたくさんついて、正直汚いですね。虫食いも相まって、私も何もわかっていない頃は「なにこのキッタナイ皿・・・」と思っていました。

これは窯の中でうつわを焼成する際に、釉薬が垂れて窯の床にくっついてしまうことを防ぐために撒かれた砂がくっついたものです。

床に直接くっついてしまうと取れないので、その予防線的な意味で砂をまくんですね。

本来は、釉薬をかけた後に畳付きと呼ばれる、高台の先端部分を拭き取ることで、このくっつきがそもそも起きないようにするのですが、その拭き取りが甘いとこのような景色が生まれます。

この砂付きと虫食いが古染付の大きな特徴と言えるでしょう。

古染付以外の染付は?

さて、古染付について長々と説明をしてきましたが、染付には他にも様々な種類があります。

ヨーロッパがそうしたように、日本で染付を再現しようとして生まれた古伊万里。

古染付よりも後の時代、数寄者たちの間の流行りが変わってから中国に注文した祥瑞。

景徳鎮ではなく、彰洲窯で作られた呉須。

近代になって現れた有田焼や清水焼。

挙げればきりがないほど、その種類が多岐にわたる染付磁器。

今回はその中でも最も人気がある古染付についてお話しました。

もっと詳しい解説や、祥瑞や呉須についての解説が読みたい方は、うつわ知新というサイトで毎月解説をしておりますので、そちらも合わせてご覧ください。

https://www.kyoto-chishin.com/shoku/shokuchishinblog/utsuwa/

関連

2021年05月12日

2021年03月20日

2021年03月20日